ChatGPT 讓很多人警覺 AI 就要威脅人類的工作了!如果你也是,那麼要開始建立自己的知識庫了,而好用、價格合宜甚至免費的 RemNote 會是你的最好朋友。

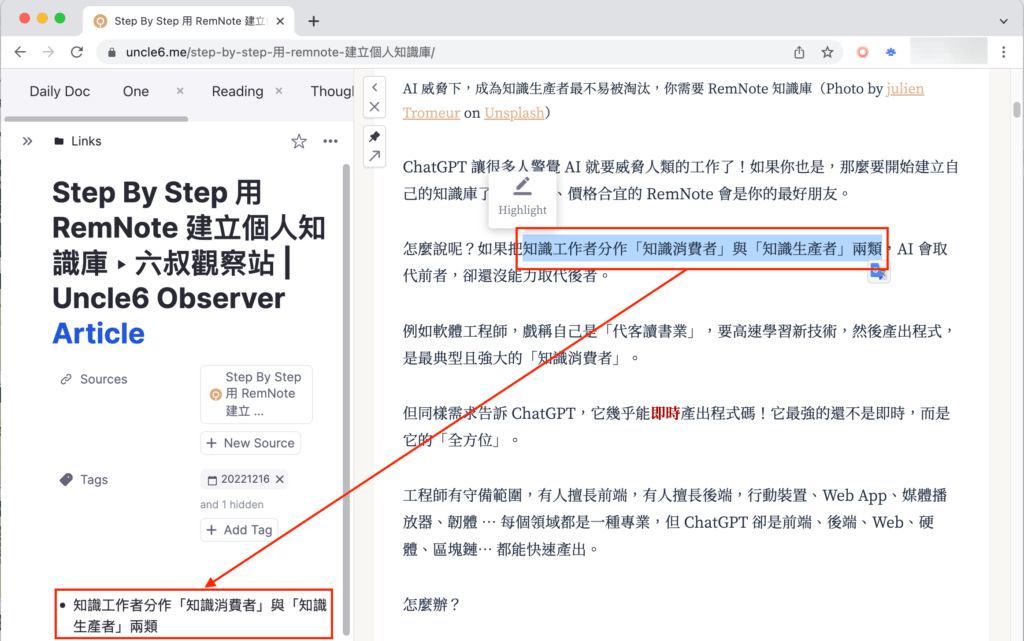

怎麼說呢?如果把知識工作者分作「知識消費者」與「知識生產者」兩類,AI 會取代前者,卻還沒能力取代後者。

例如軟體工程師,戲稱自己是「代客讀書業」,要高速學習新技術,然後產出程式,是最典型且強大的「知識消費者」。

但同樣需求告訴 ChatGPT,它幾乎能即時產出程式碼!它最強的還不是即時,而是它的「全方位」。

工程師有守備範圍,有人擅長前端,有人擅長後端,行動裝置、Web App、媒體播放器、韌體 … 每個領域都是一種專業,但 ChatGPT 卻是前端、後端、Web、硬體、區塊鏈… 都能快速產出。

怎麼辦?

如果你剛開始或打算開始用 RemNote,還沒想理解這麼詳盡,這篇 RemNote 101 可能更適合你

本文目錄

背景篇|要如何應對 AI?

還好 AI 擅長整合資料,卻不懂創造,所以對「知識生產者」,AI 是個好幫手;而對「知識消費者」來說,AI 是可怕的對手!

雖然以工程師為例,適應隨著趨勢成長的工程師其實是最不用擔心的,但那些不用太多知識的工作,不用等到 ChatGPT,早就在取代了!

數位銀行取代櫃檯、自動販賣機取代小七員工、自助加油取代加油員、自動飲料機取代手搖飲員工…,而戶政事務所的公務員更是可以輕易取代的。

還好政府反應慢,要很久後才會體認到:AI 全面替代人類,對提高 GDP 更有幫助(自駕車替代人類駕駛會降低事故率)。在他們想出配套措施前,很多職位已經在消失了,想不被取代就要轉型成「知識生產者」!

到人類已不可能充分就業時,何不由政府把機器賺的錢發給全國人民呢?這就是瑞士公投但沒通過的「無條件基本收入」。但在台灣實施前,被機器取代就是失業。

知識生產者第一課,高校所學很有用

大學畢業前吸收知識,進入碩士階段,就要第一次產生知識了,學術界知識呈現的方式是論文,《研究方法》是用科學方法寫論文的方法,研究所就是訓練我們成為知識生產者。

我讀研究所時搞不清楚自己在做什麼,畢竟剛入行,直到最近才覺得那是人生最好的投資。但觀察很多大師,都長期維護知識庫,畢竟這是他們的吃飯傢伙!

- 股神巴菲特的長期夥伴查爾斯·蒙格(Charles Munger)鼓吹跨學科建立多模型知識庫,他用來觀察世界,做出投資建議,結果你看到了。

- 名作家麥爾坎·葛拉威爾(Malcolm Gladwell),建立知識庫,找到值得寫的創作,所以每本著作方向不同,卻本本都深刻,當然本本暢銷。

- 寫出《看不見的城市》、《如果在冬夜,一個旅人》等名著的義大利小說泰斗伊塔羅·卡爾維諾(Italo Calvino)自述他那字字充滿想像力的著作,是用類似卡片筆記法的方式長期累積起來的。

「知識生產者」不是指作家或教授,所有具洞見者都積極維護知識庫,你的知識庫是觀察世界的工具,觀察結果產出也不一定是論文,可能是:投資建議、書籍、創業企劃、新的管理手段…,這些人把知識處理技術用到淋漓盡致,才能產出大量新知。

聽說 RemNote 是好知識庫工具,但我搞不清楚怎麼用

工具背後都有一套思想:

- MS Project 背後的知識是專案管理師 PMP 的那本《專案管理知識體系指南》(PMBOK)。

- 常用的 Google Tasks 和 Calendar 背後是 GTD 時間管理系統。

知識庫背後的思想是德國社會學者 Luhmann 的卡片筆記法(Zettelkasten)。如果沒有這些背景知識,那工具對你的幫助有限。

你用 Google Calendar 把一整天塞滿工作嗎?讓我們感覺能做更多!其實 GTD 時間管理系統是要你學會「減少與目標不一致的工作」來逐步達成人生目標,不是讓你做更多!

我們常聽到「演算法」,先別想數學,它就是「由有限步驟所構成,用於解決某一個特定的問題」的方法,把成功的方式拆解成步驟,按圖索驥我們也可以得到類似的答案。按照這個定義:

- PMBOK 是達成「團隊專案管理」的方法;

- GTD 是達成「有更多時間追求人生目標」的方法;

- Zettelkasten 是達成「把資訊融會貫通為知識」的方法。

這些演算法都經過實作,證實有效才有人根據它產出(軟體)工具,所以它那套經驗證的「步驟」很重要。

卡片筆記法知識庫小複雜,原本是用卡片和木盒子達到,現在要依據軟體能力改良流程。當然你也可以不理他自建一個(我剛開始這麼做過),但效果不好再回來改,因為已經累積很多資料,就很辛苦,還浪費了時間。

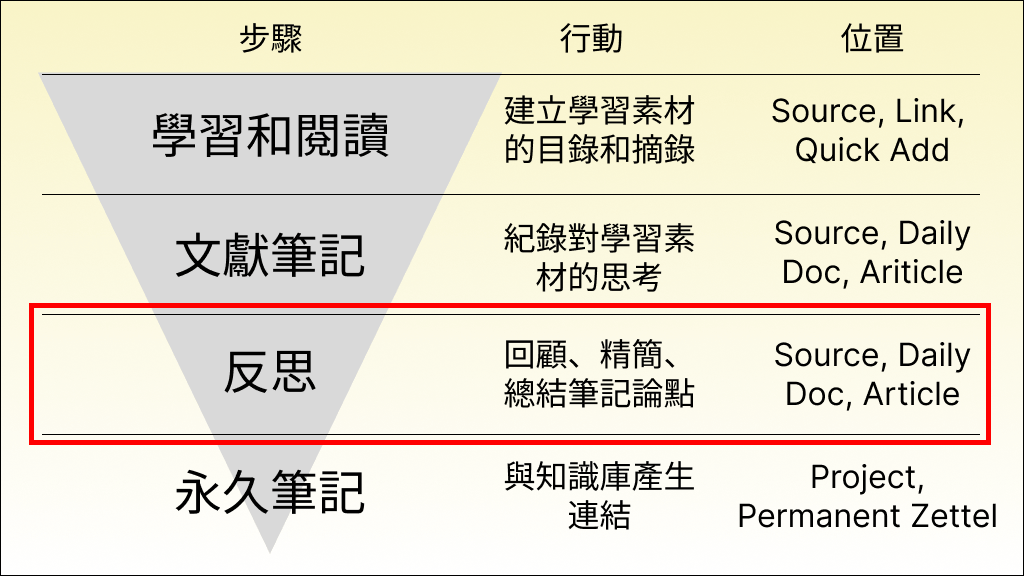

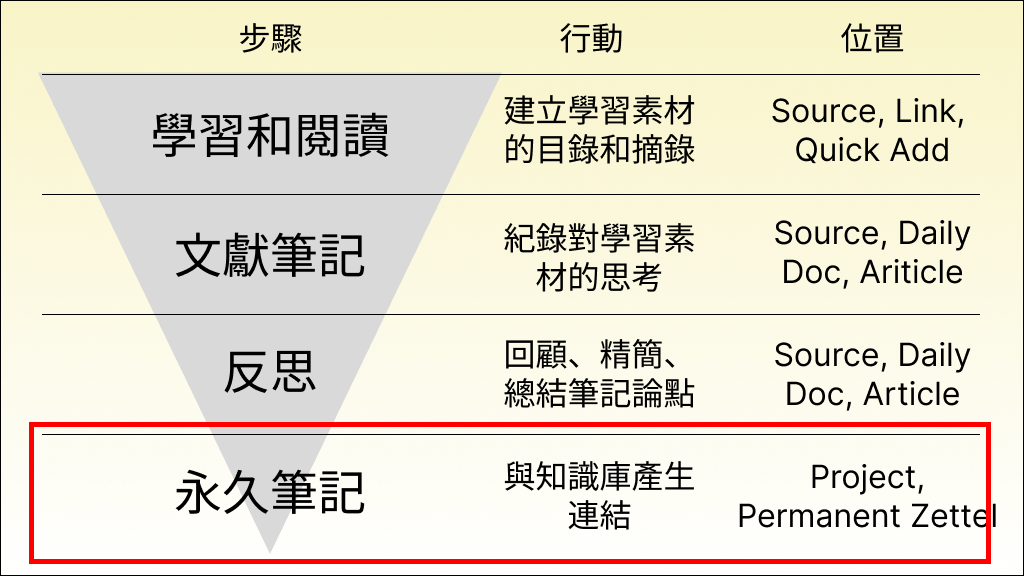

經過數年試錯,我依據開山祖師 Luhmann 的方式建立了軟體版步驟。

我以 RemNote 為例。類似知識庫軟體很多,例如 Roam, Obsidian, Logseq… 等,有些功能是大家共有的,也有些是 RemNote 獨家,沒有都測試,如果少了功能,每家基本原理相似,應該都能找到替代方法。

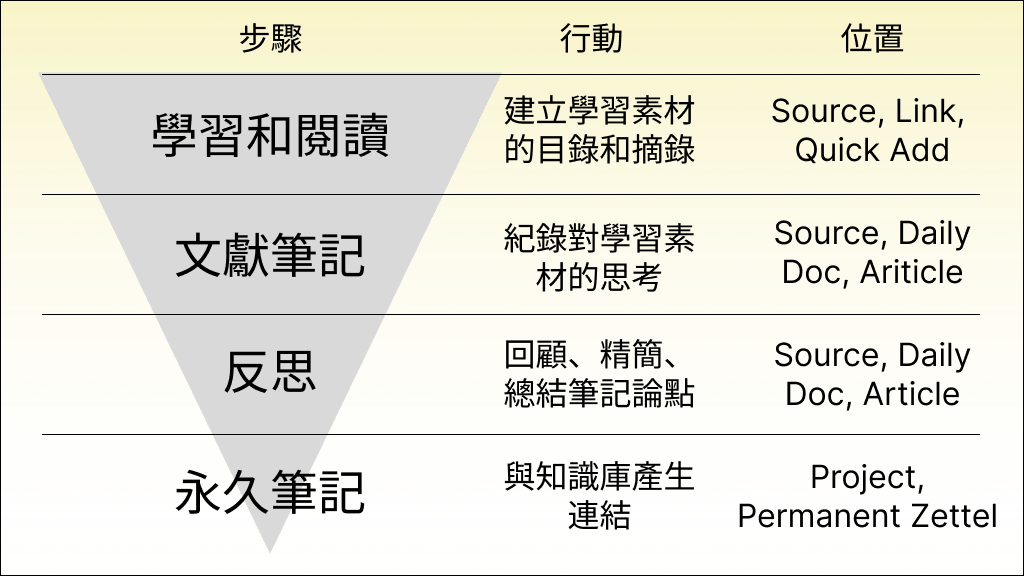

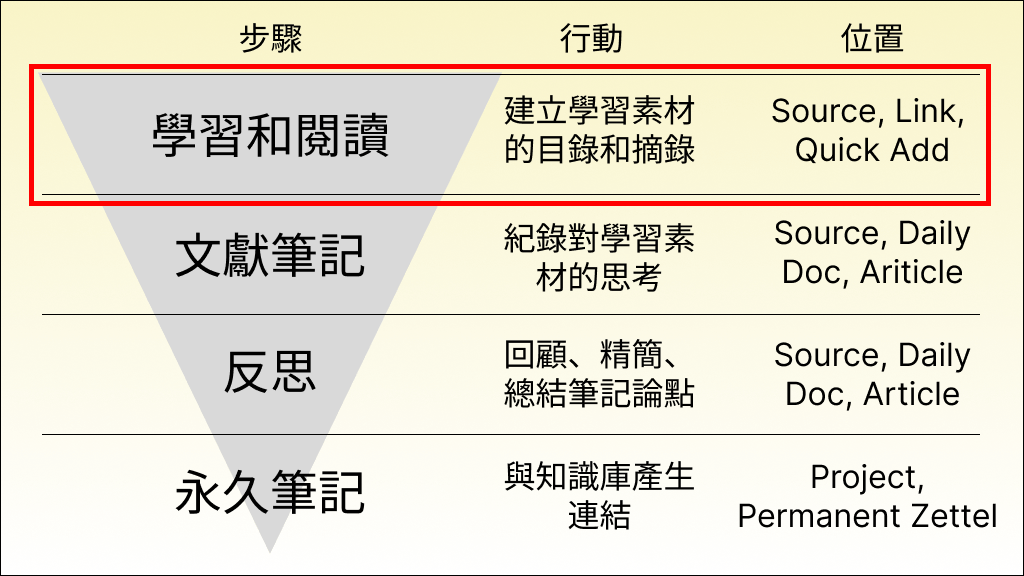

實作篇| RemNote 知識庫 Step by Step

把大腦當工廠,有原料(資訊),就能產出貨物(思想)。好險人腦無法拆解,AI 無法替代你產出思想的工作。

你可以把知識庫當成是「原料倉庫」。

鮪魚罐頭工廠永遠生產相同的鮪魚罐頭,產品不變,進貨也不變,例如:魚、油、醬料、馬口鐵,貨架分作幾個區域,貼上貨物名稱、進貨時間,記得先進先出原則即可。這種預先知道、變化少的情況,很適合用表格管理,就是資料庫啦!Notion 就是其中的佼佼者。

但你的大腦是超級工廠,可不生產鮪魚罐,你創出思想,絕不重複,所以進貨數量和種類範圍廣大到無法預知(你不會說「我一生會讀 13035 本書」先做一張表吧),每種貨物尺寸、保存方式各異,不知哪些貨搭配能產出最好產品。因為它們應該永遠不是「同質」的(同一本書買了 10 本還是 1 件),所以例外比常規還多,這時資料庫就派不上用場了。

知識庫就是應對這種情形的。

熟悉「質化研究」(Qualitative)和「量化研究」(Quantitative)? 通常用質化研究,例如訪談,來發現問題、做出假設,再用量化研究,例如問卷,來驗證假設。 所以「資料庫」用來處理量化資料,而「知識庫」處理質化資料,兩者沒有優劣,只是用途不同。

首先你需要先 下載 RemNote,免費版即可,就很好用,接下來一步步的做,文長,但不難。

Step1|預先準備 建立檔案夾

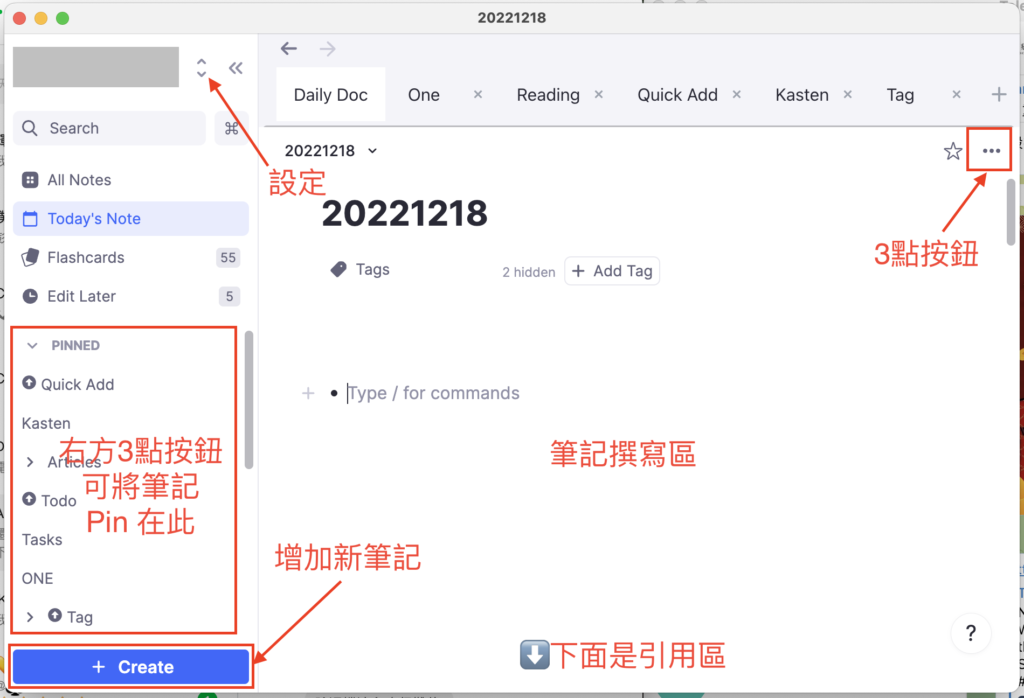

RemNote 最最基本操作

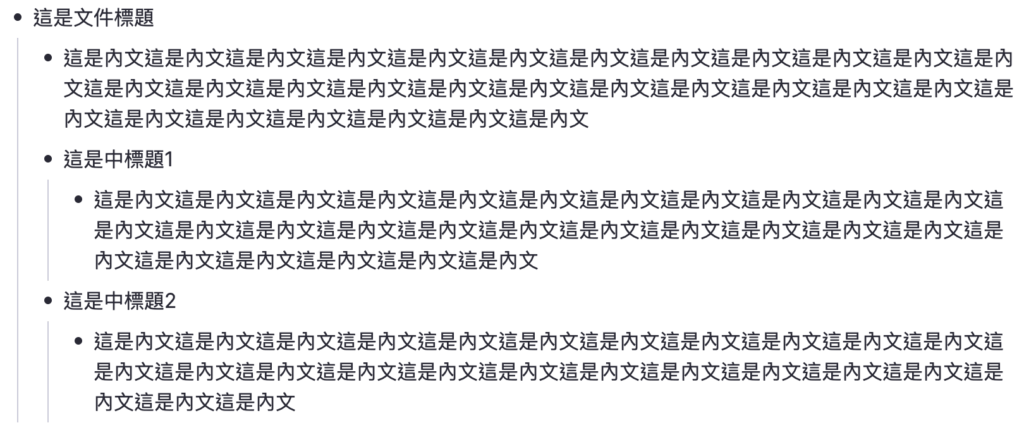

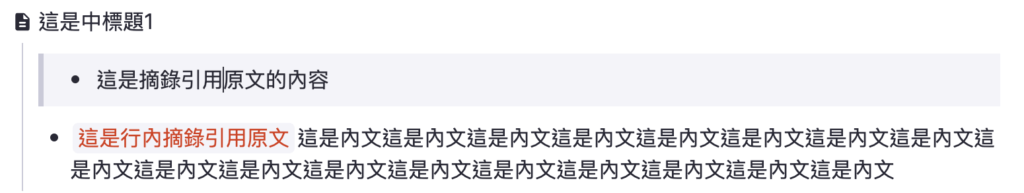

佈局大致如此,新增筆記後在筆記撰寫區可以輸入下面這樣的筆記,每次按「Tab」可以把這行筆記向後縮一層,按「Shift + Tab」則向前一層。

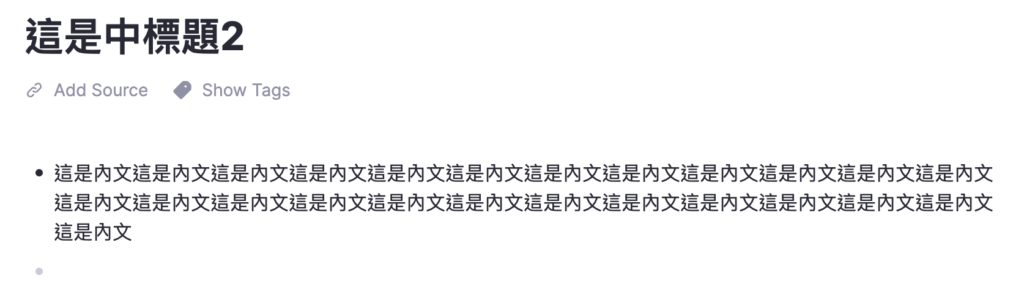

上圖的「這是中標題 2」在第3層,但它也可以往下「鑽」,中標題 2 就變成子頁面的大標題了。

RemNote 的「知識庫」是一棵文字組成的大樹,可以長出「無限」層,上層是下層的標題,對 RemNote 來說,你看到的知識庫(內含數千篇筆記)只是「1 篇」多層筆記。

- 都在「池子」裡,所以搜尋非常快,因為只在池子裡搜尋。

- 它沒有文件內/外分別,所以不像 Windows 只能搜到文件名稱,它可以搜到最深的內文。

- 要常整理知識庫,搬動文件,對它來說只是從這個樹枝搬到那個樹枝,速度非常快。

可以多增幾個知識庫嗎?按下左上角「設定」(就是你的頭像、名稱),可以增加很多個知識庫,但我怕外接大腦太多找不到只有一個。但可另開一個團隊知識庫,就可與團隊共同編輯知識庫。

在 RemNote 建立資料夾

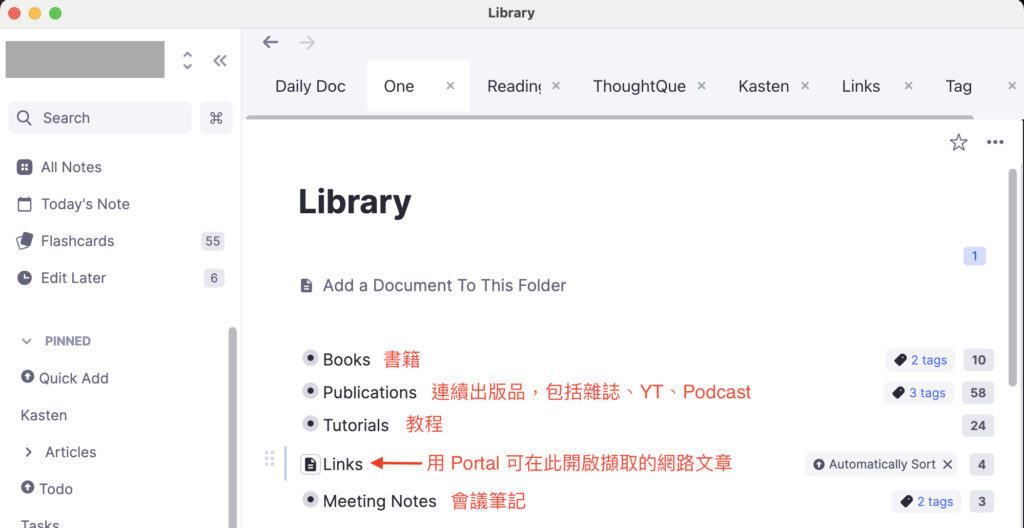

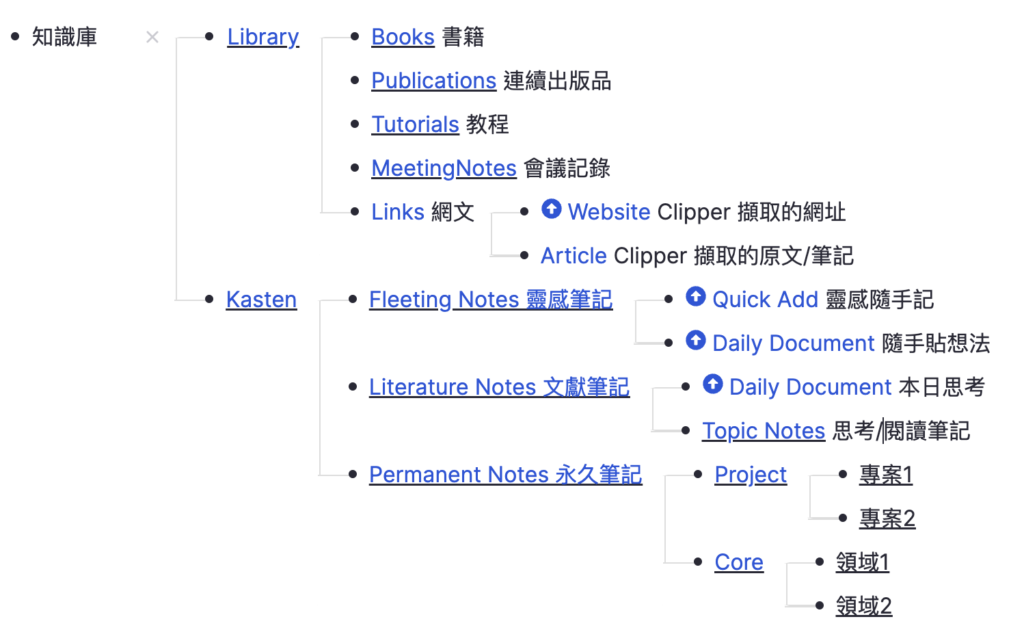

下載 RemNote 並安裝,在你現有的知識庫開新知識庫,按下左下角的「+Create」按鈕在最上層新建下面三個筆記:

- One:這是知識庫的總目錄頁,下面有 Library/ Kasten

- Library:這是所有資訊的總目錄頁

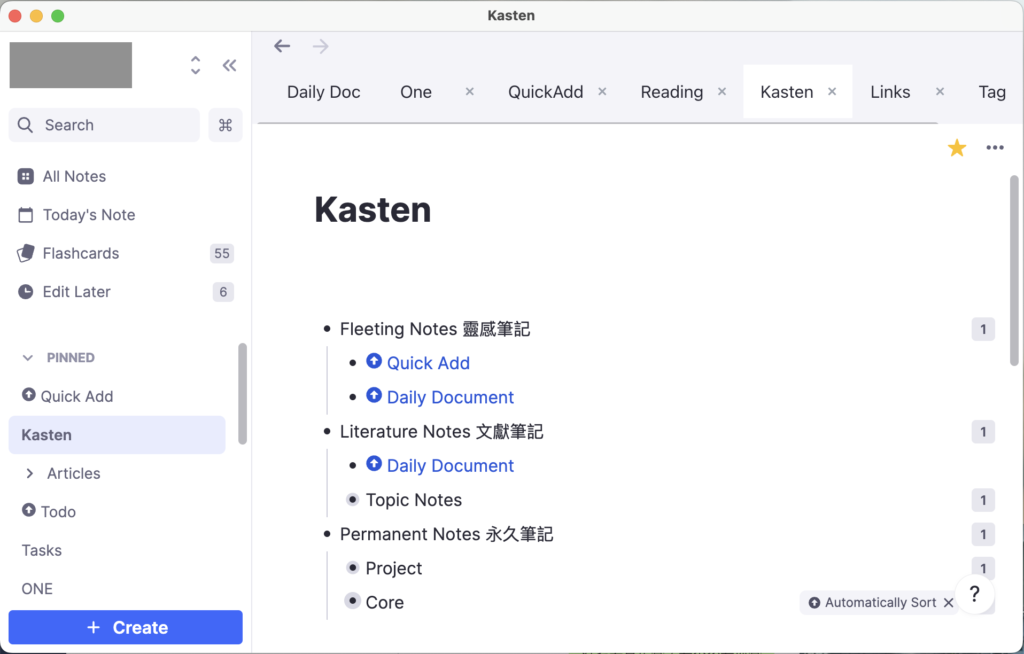

- Kasten:這是所有筆記的總目錄頁

你的目錄應該長得像一般內文,要變成樹狀圖很容易,請到左上角你的頭像 /Plugins/Rem Tree 按下 Install,完成後在要變成樹的最上層目錄(這裡是「知識庫」)後輸入「//treec」就變成樹狀圖了。

One 是我的 Workplace,自己做封面頁,避免搞不清層級,也可把常用連結加在這,一覽無遺。這觀念抄 Notion 的 Workplace,我覺得這是 Notion 除資料庫外的偉大發明。

這些檔案夾依照用途分做 收集資訊(別人的思考)和 撰寫筆記(我的思考)用:

- Library 資訊目錄:收集資訊用。知識來自你閱讀、整理資訊(別人的思想),這是連結到資訊的目錄;

- Fleeting Notes 靈感筆記:撰寫筆記用。隨時想到什麼、看到什麼,趕快記下來,發展成更完整思考後,就可以刪除;

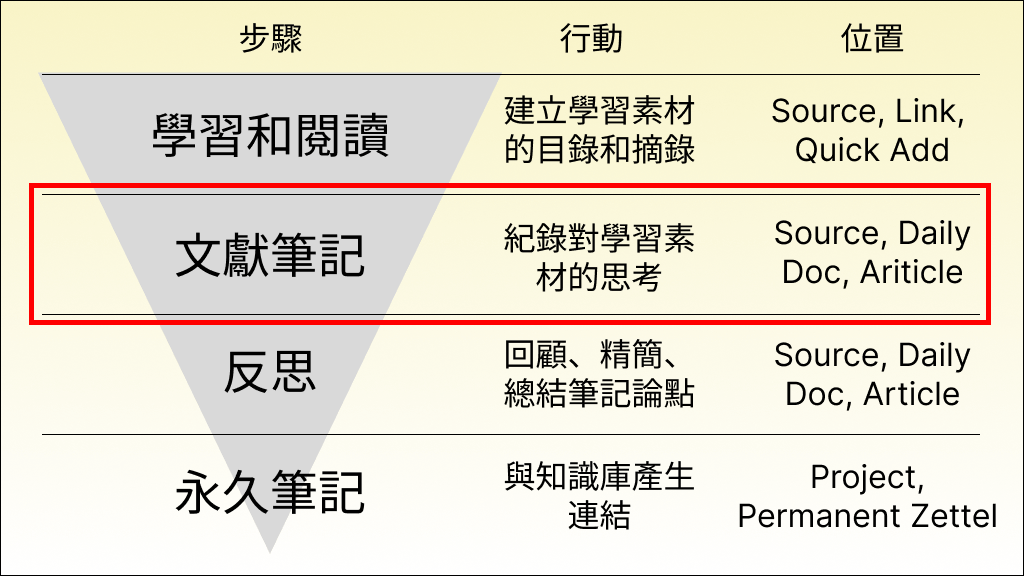

- Literature Notes 文獻筆記:撰寫筆記用。讀書筆記、主題思考都要寫完整筆記,放在這裡,篇幅小寫在 Daily Doc 即可,長篇大論專門開一篇 Topic Note 給它;

- Permanent Notes 永久筆記:撰寫筆記用。文獻筆記再消化、總結、去蕪存菁的精華放在這裡,你的核心思想放在 Core Notes,為某計畫的思考則放在 Project Notes。

執行過程像「漏斗」或「濾水器」,一層層篩選、彙整資訊,不斷「斷捨離」,最後到達大腦核心的只有精華,你也不希望腦裡存一堆垃圾吧!

筆記為了日後使用,要容易找到

我以前閱讀時會直接畫線或眉批嗎,但 Luhmann 不會,因為書闔上就找不到了,筆記是為了日後使用,要好找。

所以他讀書時會拿出卡片寫簡單筆記,標註頁數,卡片收在木抽屜裡,就不會找不到了。

建立 Library 資訊目錄,連到原文位置

筆記跟原文分開,以後如何找到(Locate)原文呢?

大腦的功能是思考不是儲存,外接大腦也不儲存資訊(別人的思考),幫這些外界資訊建目錄(Library)是好方法,這裡放每個資訊的「地址」,就像到達它的「港口」或「機場」,需要時能找到,就不用把圖書館搬回家。

- Books 書籍:標註為《書名》;

- Publications 連續出版品:標註為《雜誌/頻道名》,雜誌、YouTuber、Podcaster 等都是「連續出版品」,在《雜誌/頻道名》下層增加每期,混合在一起是因為同樣內容常同時在雜誌、YouTuber、Podcaster 出現,容易錯誤歸檔,乾脆混在一起;

- Tutorials 教程:標註為《教程名》,其實也能放在「連續出版」裡,但在學一個新知時會頻頻打開,獨立出來更方便。

- MeetingNotes 會議:標註為《會議名稱》,例行會議就像連續出版品,會議算 Library 嗎?它是「別人的思想」,好會議很有所得(爛會議則…),比如跟巴菲特吃早餐得花大錢標,一定收穫很多!

所有資訊都加上雙尖括號「《資訊》」,一方面是引用書籍的慣例,另一方面在 RemNote 強大搜尋引擎下,只要打一個括號「《」,就會把所有資訊列出,非常方便。

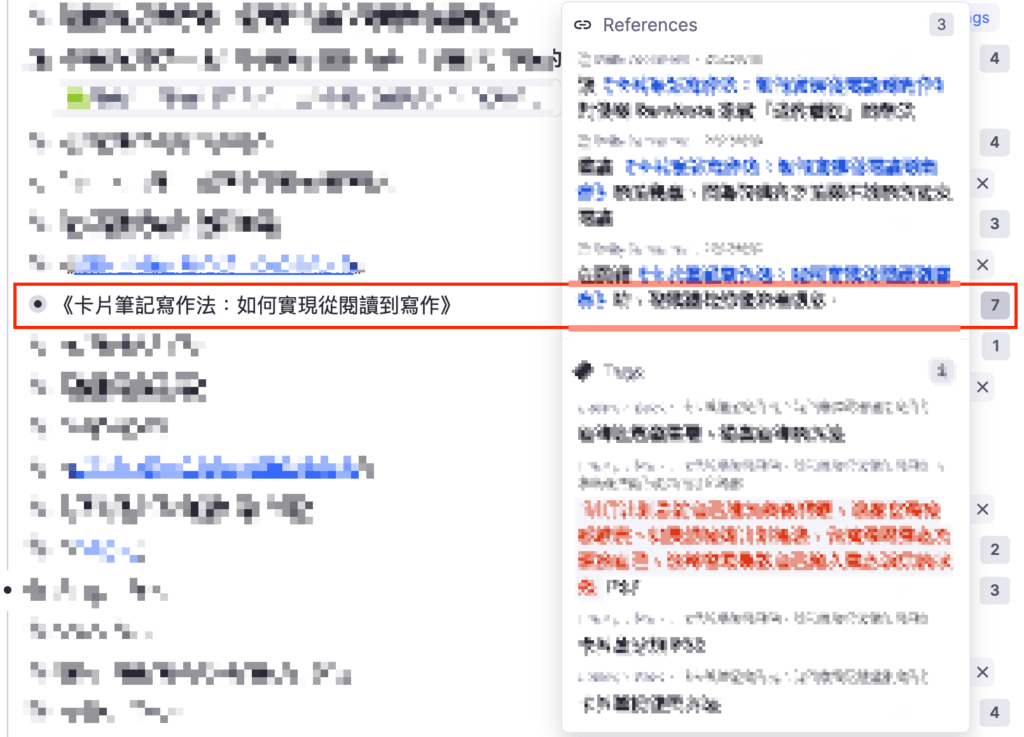

建目錄做什麼?比如我在 Daily Doc 寫了《異數:超凡與平凡的界線在哪裡?》的閱讀筆記,筆記可以把書名當 Tag,也可以引用它當標題,例如:

《異數:超凡與平凡的界線在哪裡?》 對教育的影響

書名再長,引用不會錯(就算在 Library 裡打錯,改一處全改),而且它會自動整理使用紀錄。

🚫 快速簡單建《資源書目》即可,別花時間填 ISBN、出版年份… 等細節,這不是圖書館!(其實我幹過這種蠢事)細節連到博客來就好。知識庫太花時間就懶得整理了,輕鬆點。

都用英文不是因為英文好,而是 RemNote 有個「Automatically Sort」的功能,會整齊的把檔案夾按照字母順序排序,中文是依筆畫排序,英文容易搜尋。

建立 WHO 目錄

我也整理「作者」,放在 WHO 目錄下,就是「對我有影響的人的 Library」,不一定是作者,比如常覺得朋友 Facebook 貼文很有道理,就會把他放在 WHO 裡面。

只要把「人名」變成 Tag(看如何做),tag 在 Library 裡他寫的書/文,或 tag 在我筆記提到他時,RemNote 會自動整理。

🚫 人的 Library 也別花時間建細節,連到他的 Facebook 即可,大腦的工作是「思考」,「記憶」交給通訊錄軟體即可,大家分工合作!知識庫當通訊錄是殺雞用牛刀。

用書目和標註 ↔ 書籍、YouTube、Podcast

很多人筆記想記下老師講的每句話,但卡片筆記法是不紀錄原文(打逐字稿)只紀錄「我的思考」的。

【為什麼盧曼這麼強?】

想把上課內容都記下來的人想「現在不懂沒關係我回去複習就懂了」,回去忘了一半,花了兩倍時間,就是「事倍功半」。 – 逐字稿是:老師 ⮕ 筆記 ⮕ 複習理解(忘了一半,效果 0.5X)

卡片筆記法是,聽懂記「筆記」,不懂記「問題」,上課時大腦消化一次,回去複習因自己寫的筆記,很容易理解,這是「事半功倍」。 – 卡片筆記法是:老師 ⮕ 當場理解 ⮕ 筆記 ⮕ 複習理解(理解兩次,效果 2.0X)

Luhmann 很厲害,讀過的書徹底吸收,不讀第二遍,因為筆記能力強,以後讀自己筆記即可。我沒這麼厲害,還是擔心需要引用時找不到原文,所以除了筆記,不紀原文,但在原文和筆記間產生連結。

書很容易 Locate 到原文,因為出版業很規範,只要正確的書號不會有誤:

- 在筆記引用書的目錄,就輸入「[[」在搜尋框裡用「Hierarchical Search」(看如何做)找 Library/《書名》,這樣就知道目前這篇筆記是對這本書做的;

- 筆記標明頁數,可以用「《書名》+ 頁數」找到原文;

- 電子書可縮放,但頁碼跟實體書一樣,可放心填頁碼;

- 輸入需引用的句子,引用時就不用找原文了,還更容易找到位置(記得分辨「引用」與自己寫作的筆記(看如何做),某些人忘了就變成抄襲…😅)。

YouTube, Podcast 都無法在資料嵌入 RemNote 並在上面標註,就可這樣用。

用 RemNote Clipper ↔ 網路文章

承襲 Luhmann,RemNote Clipper 不像 Notion Clipper 抓整篇文章,只擷取觸發思考的段落,擷取後對這段原文做筆記(我的思想),筆記中不保存大量別人的思想。

用很多 RemNote Clipper,你的 Links 會堆了一大堆擷取的文章,總有一天會亂到不想打開看,怎麼整理?

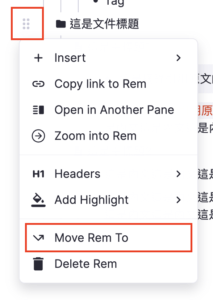

- 用 Move REM To (看如何做) 功能把它搬到文獻筆記去;

- 在 Links 下增加分類;

- 分類可以用 Tag 代替,再使用 Search Portal(看如何做)來觀看。

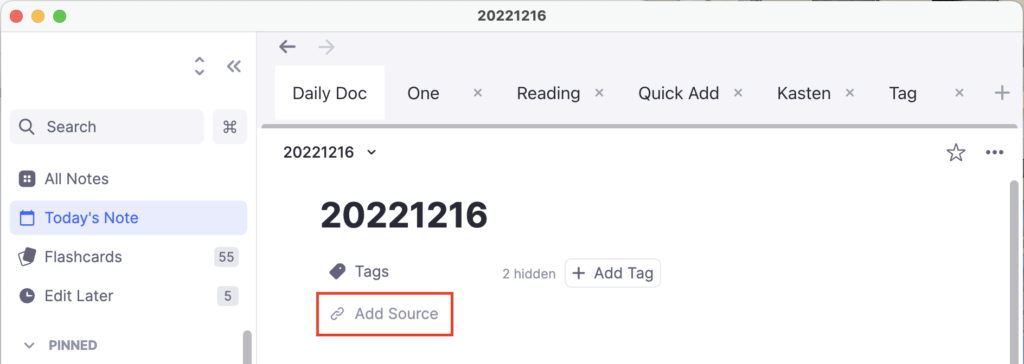

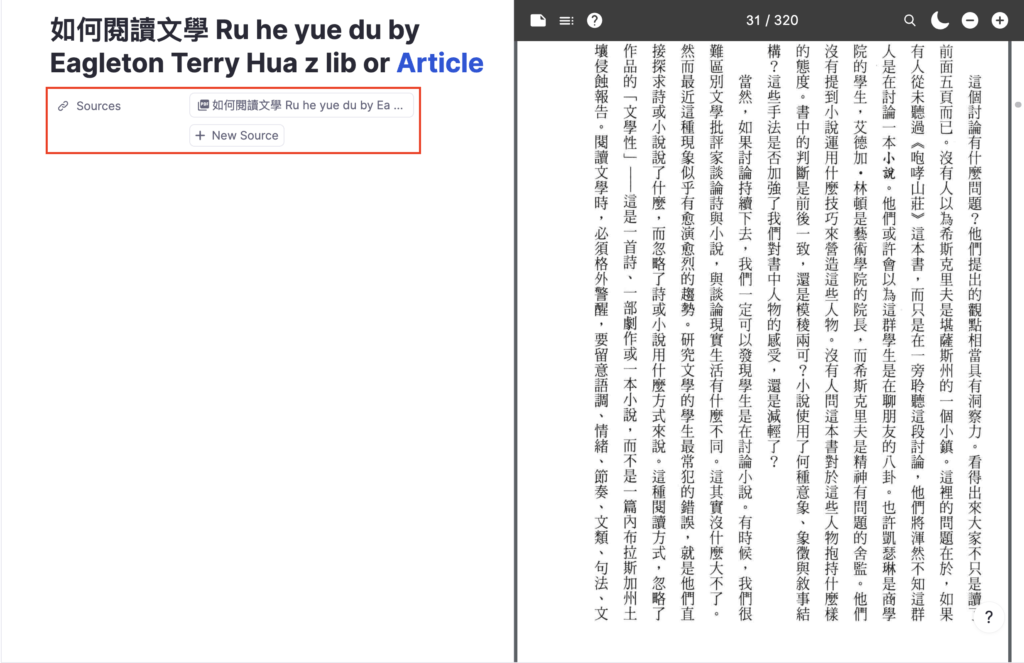

用 Add Source ↔ PDF 檔和網頁連結

把原文整個上傳不符合卡片筆記法的原則,大概學術界用太多 PDF 寫論文,而論文刊登在不同地方的頁碼不同,這麼難標記,就直接上傳吧!(也可能是因為對手都有此功能)

Add Source 目前只能放 PDF 和「連結」,你可以這麼用。

- RemNote 不可能 Add 所有檔案格式,但所有檔案都能轉成 PDF,Add 進筆記即可。

- 把 RemNote Clipper 抓的原文當附檔 Add 進筆記,可以不動原文寫筆記;

把 PDF 放進 RemNote 或用 Clipper 擷取網文時,RemNote 會這麼處理: - 把 Add Source 的網頁或 PDF 放進「Source」裡; - 把網頁連結放進「Website」裡(所有用到的網址); - 把你的筆記以「文章名稱 Article」放進「Article」裡。 你可以搜尋 Source、Website、Article,看它如何幫你保存。

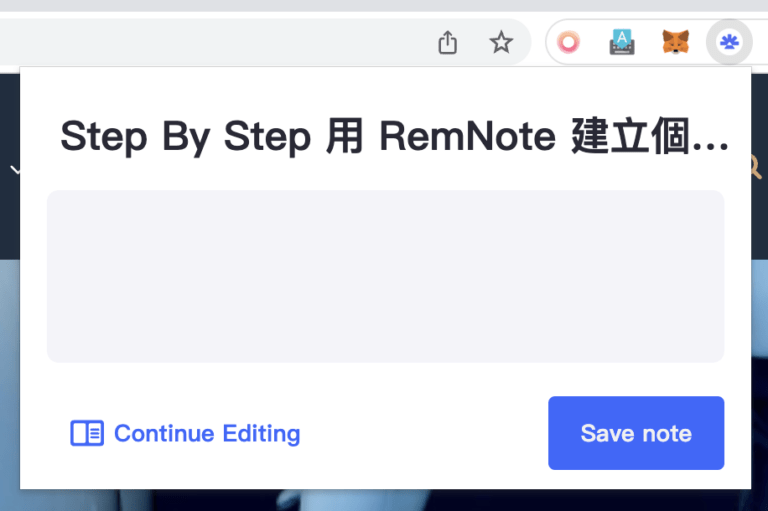

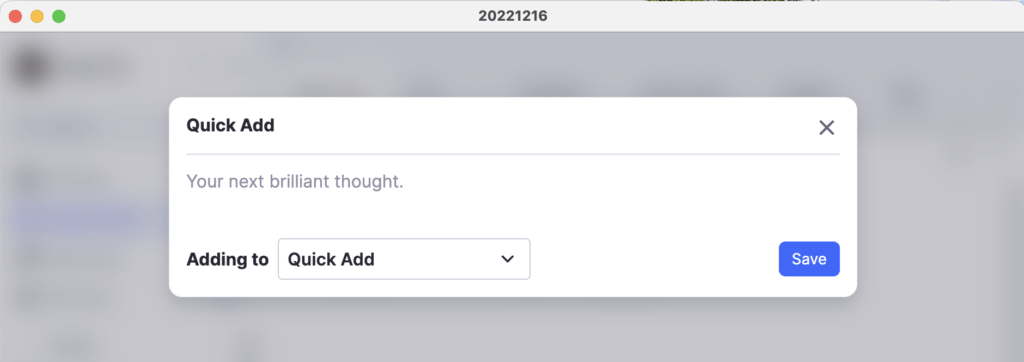

用 Quick Add ↔ 一個靈感

專注在 RemNote 寫筆記時,忽然有靈感,不用關閉頁面,按下快速鍵跳出小視窗,打字送出就能回原本頁面繼續工作,避免不專注。

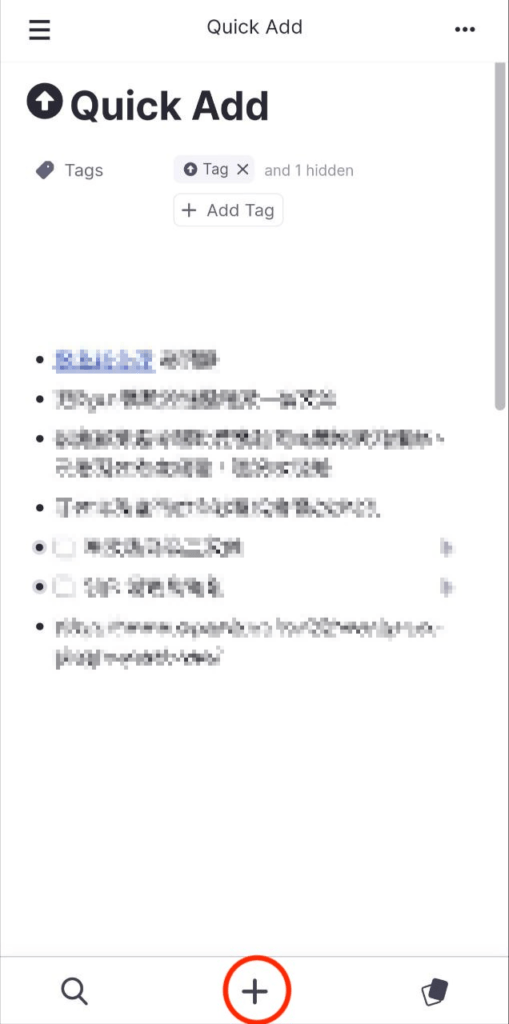

走在路上忽然有靈感,手機 App 打開按下正中間的 + 號就可以輸入。

坐捷運時不能開電腦讀書(現在大部分讀電子書),就用手機 Quick Add 當「卡片」紀錄。

所有的 Quick Add 會記在同一個頁面,我回到電腦旁就會用 Move REM To(看如何做)把它移到相應的位置,然後再發展成完整創意。

手機在路上可以記錄靈感、上傳照片,對收集靈感很有幫助,當然前提是手機和電腦能同步。 RemNote 免費版就可以同步,但 Obsidian, Logseq 則分別要花 USD$8/月、$5/月才能同步。

Step2 文獻筆記| 提煉原文精髓,站在巨人肩膀上

Step 1 是讀書筆記如何「擷取原文」、「Locate 原文」,Step 2 是「用書寫整理思緒」。

Luhmann 的筆記法是「用自己的話重述所讀內容」,因為不是每頁都值得筆記,只摘要值得讀的,例如 30/100 頁做了筆記,就是刪去 2/3 。

不只如此,筆記寫在小卡片上要精簡,原文 100 字寫成 30 字。

100 頁 X 0.3 X 0.3 = 9 頁

照這種讀書法,讀 100 頁的書同時,用自己的話,邊讀邊去蕪存菁,「提煉」了一本 9 頁精簡版,複習 9 頁只需 100 頁約 10% 時間。

所有言之有物的書都有大量參考資料,做法就是把大量資訊提煉出精髓,並加入自己的創意。

100 頁提煉出 9 頁不誇張,讀過一位大師的管理學教科書把某知名商管書只提煉出 1 頁,這表示該書言之有物,反觀每年大量出版的其他商管書,多數連一頁篇幅也擠不進去。

文獻閱讀是要「知道該主題發展到什麼程度」,再從別人的研究成果找到切入點,這就是牛頓說的「站在巨人的肩膀上」的意思。

讀碩士時要寫論文,我相信很多人的論文沒經過提煉過程。

因為缺個讀書方法,看到大堆書也無力提煉,就先提個不見得獨特也未經證實的假想,找別人論點中符合的幾句支持假想,忽略衝突的,當然這論文沒什麼價值。

這樣不但沒站在巨人肩上,可能連巨人的腳趾頭都沒看過!

筆記、原文分離原則

Luhmann 時代,他讀的書籍和論文都是紙本,不過他的筆記只記錄在他自己的卡片上,書和論文都不會畫線和眉批,這樣很容易找到。

但數位化的現在,你的原文可能是檔案、筆記也是檔案,就會把它們都寫在一起,這樣是不符合原則的,如果你把一本 500 頁書籍內容都輸入你的筆記,頓時你的筆記變大了幾倍,結果搜尋時會搜到一大堆別人寫的內容。

所以,就算原文可以複製貼上,還是把原文和筆記分開來存放。

文獻筆記放在哪裡?

如果是短暫閱讀一篇文章,我會直接把文獻筆記放在 Daily Doc 裡,只要在標題引用文章目錄,以後還是能很容易找出來。

如果「乾貨」很多的素材,一本厚書、花一個月的教程… 就在「Topic Notes」裡面建一篇新筆記。

我以前讀書會把筆記直接放在 Library/《書名》底下,雖然書是 Off-line 的不會有原文/筆記混雜的問題,但同樣的方法如果在 Links 下就會出問題,因為 Links 是擷取網路文章,在它底下寫筆記,會與原文混雜。

讀書時筆記寫在 Library,讀完搬到 Notes 也是個好方法,怎樣方便且以後能找到,要發表時不會把原文混雜發表就是最好的。

對 PDF 做筆記

RemNote 內建對 PDF 做筆記的功能,它剛好把 Library/Note 分離。

開啟一個新筆記,Add Source,即可上傳 PDF,完成後點擊 PDF,螢幕分割為左邊 Note,右邊 Source (PDF)。

Source 反白文字,或複製文字到 Note,都會在 Note 產生連結,這樣可以讓 Source 和 Note 綁在一起,不用輸入頁碼、行數或擷取一段文字當日後找原文的參考點。

日後你打開 Note,只看到自己的筆記,如果筆記能力超強,讀 Note 即可複習;如果像我沒那麼強,點擊筆記可展開 PDF 原文。

對文摘做筆記,在 Source,Today 和 Quick Add

現代人常常會在網頁上閱讀,RemNote 的解決方式是用 Chrome 的 RemNote Clipper 插件,它會把畫面變成左右兩半,右方是網頁,左方是筆記,跟 PDF 的編輯畫面類似。

與 PDF 無法編輯不同,被複製到左邊的雖然是原文,但已成為 RemNote 中的一段筆記,你可以編輯它,那麼要怎麼做到 Source 與 Note 分離呢?

可以把 Highlight 原文收集在原文檔案夾裡,筆記收集在另一個,參照原文時按下「[[」搜尋去 Reference 原文,後面這些筆記也可以 Move Rem To 你想要搬動的地方,而筆記與原文的連結還存在。

如果你從某處複製貼上一篇原文,它也可以用 Add Source 把它當作原文,點擊開啟另一個分割視窗來做筆記,就不會影響原文。

所有提到過的網站,RemNote 的 Website Power-up 會幫你記住,每個用到的網站連結後面都會連到你提到它的筆記。

對書籍雜誌等不連線的 Source 做筆記

除了 PDF 和 RemNote Clipper 以外,其他的閱讀,包括書籍、雜誌、YouTube、Podcast 都沒辦法把它 import 到 RemNote 裡面,但這其實不是問題,因為卡片筆記法強調用寫來理解及記憶,而不是複製貼上原文,既然是我自己的思想,當然我自己打字輸入啊!

這部分在前面說過了,點這裡叫出你的回憶。

Step 3 反思| 再次總結

前面說到在閱讀時把 100 頁內容提煉出 9 頁精華。

不過如果要花一週讀完一本書,每天一章,這些筆記是以段、章為單位做的,我沒有對整本書有個整體總結。

這是為什麼卡片筆記法有反思這個設計,每天或是每週重讀讀自己的筆記:

- 能總結整週所學,或是整本書,而不是很多個片段;

- 如果你讀了不同素材,總結時你會感受到跨學科互動刺激創意。

跨學科思考最棒了,這就是查理蒙格鼓吹的,但是他巨冊著作《窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學》中,卻沒告訴你怎麼做,卡片筆記法解決了這問題(書籍作者文中寫到它可以解決查理蒙格的問題)。

如果你沒時間盡快反思,隨著一週一週過去,之前所筆記的就消失在時間長河了,如果現在沒時間但「這一本書的總結很重要」的話,你可以用 Todo 或 Edit Later (看如何做)標註下來,提醒自己去完成。

這個階段你會把所學到的進行第二次提煉,大量斷捨離後知識已成為腦中的長期記憶,此時,相信你會覺得:

- 對陌生的領域已經能掌握了;

- 找到切入點,或找到創意。

完成反思,你會總結出永久筆記,放在 Kasten / Permanent Notes 中。

找到創意?不是想出創意嗎? 有創意的人並不是靈機一動想出點子,創意大師自述他們其實是「看見」點子在那裡。 那為什麼我沒看見?因為他接觸的領域與我不同、比我多,而且擅長「提煉」!

Step 4 永久筆記| 在菁英中產生連結

哈佛大學每年只錄取 3~5% 申請人,目的是確定能入校都是菁英。這些同為菁英的同學們,彼此互相刺激,更快速成長。

經過前面的流程,你會發現使用卡片筆記法,能被寫成永久筆記相當困難,一關一關地刷掉大量的資訊,入選成為永久筆記的絕對都是菁英了!

現在你要讓他們跟同學們互相認識,彼此刺激,方法是產生連結,所以 Luhmann 很注重連結這部分。

跟一般筆記大量儲存不同,因為能「入學」的卡片不多,你會每個都認識,如果記不得別張卡片寫什麼,那要怎麼連結呢?

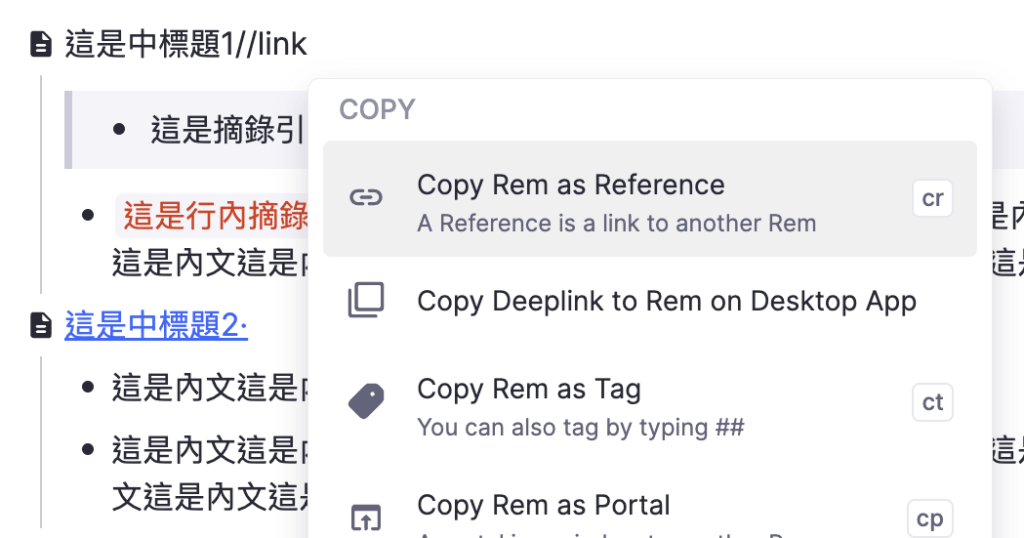

RemNote 的連結方法有 2 種:

- 輸入雙方括號「[[」:在 A 筆記輸入雙方括號,跳出搜尋,找到連結對象 B,這時 B 原本的標題會貼在 A 上面,就是 AB 有同樣標題,點擊就連回 B;

- 輸入網址:同上,但希望 AB 的標題不同,則先到 B 按雙斜線「//」在選單搜尋 link,選擇「Copy Rem As Reference」,再把複製的連結貼到 A,這時 A 保有自己的標題,但連結是連到 B。

文字要轉「節點」,輸入「[[」時才能被搜到,進而連結,產生關聯 - RemNote:任何文字都是「節點」。因有「層級搜尋」(Hierarchical Search),搜尋結果是「樹」,每棵樹有很多葉片,但附上層級位置容易辨識,不用限制節點數量。 - Logseq:文字前動加方括號,才是「節點」,例如:[[連結的文字]]。它的搜尋會把所有層級節點列在同一層,就像搜到一堆落葉很難辨識誰是誰,要限制節點數量搜尋才有意義。 不同的設計哲學,但 RemNote 操作相較簡易快速。

那麼,到底這些卡片之間要連結什麼呢?

- A 與 B 有不同的論點

- A 支持 B 的論點

- A 可補充 B 的不足

- A 可作為 B 的下一步

- 任何用你的智慧能想到的關係……

互連是卡片筆記法精髓,像腦神經用突觸互相連結一樣地把彼此連結成網狀,隨著知識庫建立越來越龐大,就像你從不同角度「盲人摸象」,但因為摸得夠久夠寬廣,你終於繪製出大象所有細節,這時「資訊」才成為「知識」。

用 RemNote 知識庫讀書筆記系統最後變成什麼樣子?

人類科學就是這麼「摸著石頭過河」的。真的嗎?科學家不是對未來很能掌握?

他們發展出「科技奇異點」(Technological Singularity)的說法。

目前我們想像的「未來」是依據目前知識可描繪的線性未來,雖然技術還達不到,只是時間問題;如果到了全人類知識總和的邊界時,會有一個我們連想都想不到的「未來」,那就是科技奇異點了。

近期應該不會發生這種無法想像的未來吧?其實已經發生好幾次了!

- Internet 是所有未來學家都沒有預測到的,它大大改變了人類生活、商業、戰爭…的樣貌,讓之前的預測失準;

- 區塊鏈剛剛發展,之前根本難以想像,雖然還不知會對人有什麼影響,肯定影響不小。

全人類的知識有邊界,個人也有,到了邊界,外面的一切難以想像,我們就要摸著石頭過河,需要知識庫幫助我系統化組合出這頭大象,那就是知識領域再度擴大的時候。

附錄:常用功能整理

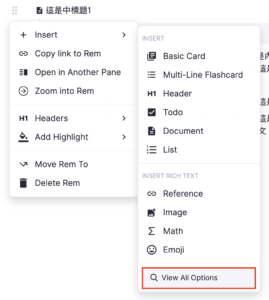

找到所有功能|叫出目錄

RemNote 功能太多,而且它沒有一般軟體那樣的功能列(各種知識庫都不用功能列),記得你有幾種方式能找出 RemNote 的選單:

- 把手選單:滑鼠到每行文字前會浮現「6個點」的把手,按下左鍵跳出選單;

- 雙斜線選單:在任何位置輸入「//」就會浮現完整選單,可以用滑鼠尋找,或者只要輸入你要找的功能的關鍵字,它會自動找出來;

- Omni Bar:按下「Command + /」(Windows 是 Ctrl + /)會彈跳出所有功能的小視窗從裡面選擇。

特殊的功能保留字是「/」、「#」、「!」、「[」,但很容易誤觸,比如真的要輸入這個符號時,它卻跳出選單,設定裡可以改成「//」、「##」、「!!」、「[[」就不容易誤觸了。

Tag 標籤|讓一篇筆記可放在多個資料夾中

- 在《異數》書名旁增加「Malcom Gladwell」這位作者

- 在書名後按「##」彈出搜尋框,搜尋 Malcom… ,打幾個字就搜到作者

- 點擊它,作者就成為書的 Tag。

任何一段文字都可變成另一段的 Tag,如果有 1000 篇筆記,散落各處怎麼找?別擔心,RemNote 的「Power-up」會幫你整理。

- 按下左方搜尋 Tag,找到左邊有個「圓圈向上箭頭 icon」的「Tag」,點擊它;

- 打開 Power-up 頁,會看到 Malcom Gladwell 在頁面最下方引用清單;

- 在上方建個「WHO」目錄用來整理所有「人名」;

- 把 Malcom Gladwell 拖到「WHO」的下層,現在你有人名清單了。

如果有什麼你特別想要統計的,也可以用 Tag 的方式。

Logseq 目前沒有 Tag 功能,Tag 太有用了,這讓我對切換到 Logseq 有些障礙。

想深入了解,《標籤太多太亂?強迫症患者不能少的 RemNote 自動標籤收集器》有更深入說明。

Hierarchical Search 層級式搜尋|與你的知識庫架構緊密結合的搜尋功能

RemNote 有個 Hierarchical Search 的功能,你可以把所有筆記分在不同的目錄裡,它可以用 Tab/ Shift-Tab 在樹狀結構中上下移動,所以只要記住大概位置,就很容易找到。

在別的軟體中,Search 結果會把不同層級的都列在同一層,所以只好先去看目的地名稱,再回來貼上搜尋,層級式搜尋真的可以不用離開工作畫面就完成搜尋,很方便。

在移動、搜尋、引用、加上 Tag… 你會不停使用到 Hierarchical Search 的功能。

Quote 引用|Block Quote 和 Inline Quote

整行都是原文,在行末輸入「//」跳出選單,輸入「quote」,就跳出 Blockquote,選擇即可。

如果只有一段原文夾雜在文中,一般都用上下引號包圍,但要更明顯,我都用表現程式碼的「Codeblock」標示,把那句選取:

- 在上方跳出選單按「<>」;

- 或者按下左上鍵盤「`」符號更快。

Metadata 原數據|不會忘了是什麼時候寫的

每天 RemNote 會幫你建立一頁,當天隨手紀錄就放在這裡,而日後也知道自己在何時想到這些事情的,這個功能叫 Daily Doc。

我會把 Quick Add 的筆記搬到 Daily Doc 去,但是如果很懶,累積好幾天沒有整理,就忘了是哪一天記錄的,這其實有 2 種解法:

- 在 Quick Add 記筆記時輸入「!!」就會把今天的日期打在最前面,就忘不掉;

- 如果沒打日期,在那段最後輸入「//」會跳出選單,打「info」就會跳出「View REM Metadata」的選項,在裡面會標註這段文字第一次建立時間和最近一次修改的時間。

Portal 任意門|寫一次,重複使用多次

寫完 A 筆記後用 Move Rem To 移動到 B 處後,會發現不是搬走了怎麼還在?其實是 RemNote 幫你移動後,再在 A 筆記產生了一個 Portal 連到 B 筆記去了。

Portal 就像在 A 筆記開了個「任意門」,可以通到 B,所以這篇筆記同時在 2 個地方出現,A 是分身,B 是真身。

利用這個功能,筆記只寫一次,就可以在很多文章中用,非常省事吧!是值得投資一些時間去理解的功能。

深入了解,請移步《愛惜人生 要重複使用筆記 RemNote Portal 任意門》。

Search Portal 搜尋任意門|用搜尋整合各種筆記

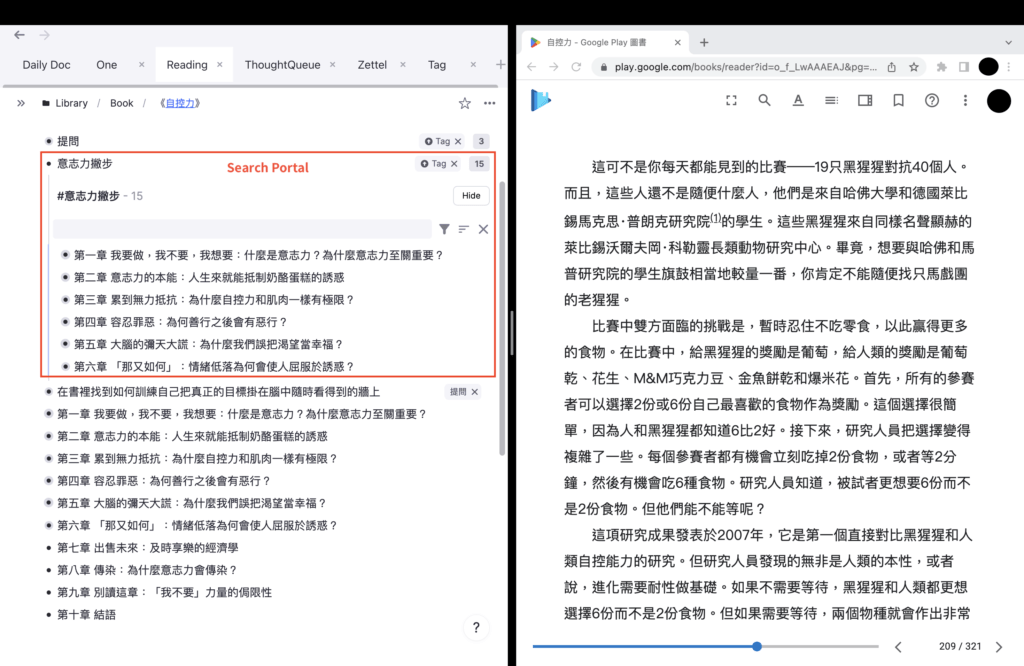

讀一本書讀了一週,每天把讀書心得紀錄在「Today’s Note」,整本書讀完後,要去每天的日誌把心得一一搬到新文章去才能彙整成一篇心得嗎?不用這麼費力!你有 Search Portal 搜尋任意門。

Search Portal 跟 Portal 一樣是個任意門,門打開的另一邊,Portal 會到「一篇筆記」,而 Search Portal 是去「所有想要的筆記」。

「 Search Portal 搜尋任意門」雖然有點抽象,但如果你已經理解 Portal,就不會覺得複雜。

深入了解,請移步《RemNote Search Portal 搜尋任意門 彙整筆記重複使用》。

Move Rem To 移動筆記|搬動內容還能在原處留下紀錄

知識庫不是一直記錄,整理筆記更重要,所以移來移去是你的日常。

按下段落開頭的「6 個點把手」,可以拖動它,但滑鼠移動如果距離太遠時不方便,按左鍵就會跳出目錄,選擇「Move Rem To」功能,就會跳出一個框讓你用 Hierarchical Search 找段落移動的目的地。

如果分類分得不錯,你不需要記住移動目的地的全文,一直按 Tab/ Shift + Tab 在目錄中移動就能找到你的落點。

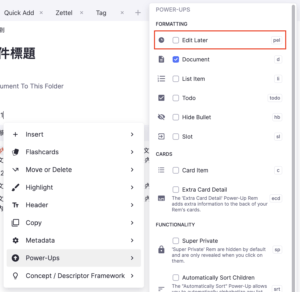

Todo/ Edit Later 待辦事項/待編輯|先記下來稍後完成

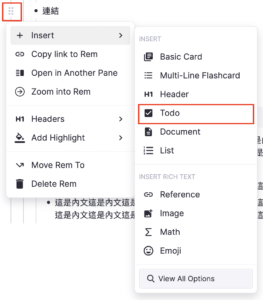

如何把文字變為 Todo?

- 按下段落最左邊的「6點按鈕」,從 Insert 來選取,文字前會跳出勾選框

- 按下「⌘ + ⏎」1 次,文字加勾選框;2 次,顯示為已勾選;3 次,消除勾選框

了解 Todo,請移步《AI 時代用 RemNote Todo 讓思考緊密結合行動》

如何把文字變為「Edit Later」?

- 按下段落左邊「6點按鈕」,從 Insert 最下面的「View All Options」,在下一層目錄選擇 Power-ups,再選擇 Edit Later。

標示為 Todo/ Edit Later 後,就可在各自的 Powerups 頁面找到它們。

如果你已經很熟悉,用「//」可快速找到這些選項,不用一層一層找。

RemNote 系列文章目錄 立刻下載開始使用!

| 基礎知識系列 | 簡述 |

|---|---|

| RemNote 101 個人知識庫超入門 | 完全摸不到頭緒?簡單快速的轉換方式。 |

| Step By Step 用 RemNote 建立個人知識庫 | 想用 RemNote 建卡片盒知識庫?先讀這篇 |

| 個人知識庫 軟體怎麼選? | 如果還沒決定用哪套軟體,先讀這篇 |

| 會讓盧曼大師重生歡呼按讚的個人卡片盒知識庫管理神器 — RemNote | RemNote 的理論基礎,請讀這篇了解 |

| 功能介紹系列 | 簡述 |

|---|---|

| 卡片筆記法「 日誌 」祕技,讓筆記快寫、快找、快整理! | 日誌(Dsily Doc)卡片盒知識庫獨有 |

| AI 時代用 RemNote Todo 讓思考緊密結合行動 | 待辦事項(Todo)讓任務和思考整合,不只是打勾勾 |

| 標籤太多太亂?強迫症患者不能少的 RemNote 自動標籤收集器 | 標籤(Tag)靈活貫穿,方便好歸類,用途超多 |

| RemNote 簡單管理知識庫- 如何參考文件 | 參考(Reference)讓筆記互相連結 |

| RemNote 簡單管理知識庫- 如何索引筆記 | 索引(Index)記得住的筆記互相連結法,省下記憶多思考 |

| 愛惜人生 要重複使用筆記 RemNote Portal 任意門 | 任意門(Portal)整篇文章嵌入另一篇,省下複製貼上 |

| RemNote Search Portal 搜尋任意門 彙整筆記重複使用 | 搜尋任意門(Search Portal)進階版,組合多篇筆記一次引用 |

| RemNote 的記憶工具– Flashcards | 腦科學證實有效的學霸背書神器,融合筆記不用另做 |

| 每年目標都落空?2021用 RemNote 幫你成功! | Flashcards 實戰專案 |

| 在 RemNote 上增添新功能 | 客製化你的軟體 |

| 綜合實戰系列 | 簡述 |

|---|---|

| Notion 和 RemNote 知識庫整合使用 | 不曉得選誰好?不用選!兩個都要! |

| 用 RemNote 結合學習與專案管理 | 各種功能的組合拳應用 |

讓我們保持聯繫

推送 Push:有個資疑慮的您,按下網址列左方「鎖頭」開啟「通知」會收到通知

電子報 Subscribe:在上方框或側邊欄框中訂閱電子報,我會看到信箱,但不會發垃圾郵件。

合作 Cooperation:行銷、課程合作 請到 About 中填寫表單,留言、臉書專頁聯繫也可以

臉書專頁:疑問或聊天,請留言,或到臉書專頁「Simpro 學習控」關注及留言