在這個快速變動的時代,「人生規劃」與「職涯選擇」不再能依靠過去那種一選定終身的模式。透過 Lean Startup 精實創業方法,你能夠有效降低探索新方向的風險,找到真正適合自己的 人生PMF (Product Market Fit) ,不再受限於傳統教育或舊有觀念,建立更靈活與多元的人生。

你有沒有想過你的人生是什麼時候開始選方向的?

通常,高二選「社會組」或「自然組」,上大學就選「系」,研究所選系上的一個「實驗室」,然後找工作也會找跟你所學差不多的,你的一生方向竟然在高中時就決定了,但我高中時根本懵懵懂懂啊!

轉換跑道並不容易,因為前面已經投入了許多時間成本。這種「一選定終身」的模式,讓許多人到了中年才突然覺醒,覺得人生好像都是「不小心」做的決定,產生所謂的「中年危機」就是我這個成熟的中年人居然照著當初 18 歲的那個年輕傻傻的我胡亂選擇的方向在過日子!難道要這樣過到 65 歲退休嗎?

本文目錄

自主探索最好認識自己,但沒時間

每個人最能學會的事,往往來自於自主探索。傳統的課堂教學以標準化方式進行,但效果常常有限。我女兒在小學階段的英文能力普通,我嘗試教她文法、買字首字根的書給她,希望她能提升英文能力,但成效並不明顯。

然而,她國中開始對英文歌產生興趣,整天戴著耳機,從國一到國二一年間,英文能力竟然在不知不覺中大幅提升,甚至到了年級前列。回頭看看,當初怕她耳膜震壞送了她一個骨傳導耳機,從此她就可以整天聽音樂,或許是英文變好的關鍵。

從興趣出發產生的自主學習熱忱,遠遠勝過傳統的教學方法。她同樣也喜歡畫畫,沒有去繪畫班,但因為有動機,自然而然畫出令人驚艷的作品。

自主探索小專案是這麼重要,但我女兒國二,離高中選組剩不到 3 年。她現在每天早上 8 點到校,下午 5 點離開,在學校的時間沒有自主權,回到家後,她真正可以自由探索自己興趣的時間不到 2 小時,然後她就要這麼懵懵懂懂地決定一生的方向?

我們的孩子究竟要用什麼時間來發現自己的興趣與熱情呢?

從興趣到事業:什麼是 Product Market Fit(PMF)?

當我們發現自己真正的興趣後,要如何把興趣轉換為能維持生計的事業呢?矽谷新創公司開發了找到這條路的測量標準,叫 Product Market Fit(PMF),就是「產品」與「市場」的適配度。

一個新創企業初期面臨很大的風險,因為他們不知道提供的產品/服務能不能被市場接受,達到 PMF 的方法是找到想要服務的對象,用一次次小實驗提供產品,觀察使用者的反應調整產品,直到找到市場的真正需求,當它達到這個狀態,就是PMF,就表示事業已經穩定獲得進入市場的鑰匙了。

你所見到的所有新創,幾乎都經過這段創意、摸索、調整的過程,才生存下來被你使用,既然是必經道路,新創圈就把它整理後變成一套固定的框架,而這套框架被無數企業使用過,比你看到的很多個人成功學、心靈雞湯紮實多了,既然人生只有一次,我覺得經過千錘百鍊的這一套才放心。

人生PMF | 從工業革命到 AI 時代

老一輩常說「興趣與收入只能選一種」,要不是「採菊東籬下」,過著清貧但滿足內心的生活;不然就是「五斗米折腰」,放棄興趣,追求穩定的收入。。

這個說法從前合適現在不合適,我們可以從世界轉變觀察到環境變化,只是想告訴你為什麼這觀念過時了。

工業時代人只是機器的附屬品

長輩這麼想無可厚非,他們面臨的是後工業革命時代,工業生產要開個公司、建廠、買機器,都要重資本1,創業不易,產業選擇少,你要不就抹殺自己去配合企業,要不就回家吃自己。

你想聰明如許文龍,他也可以選擇成為藝術家,應該是有名的三絃、提琴大師,但他選擇開設化工廠,成功後再來親近音樂,那個時代並不是每個人都可以浮華地走藝術路線的,因為工業生產是大宗,是少數能在經濟上不虞匱乏的選擇。

數位時代人主宰機器

工業革命後多年,PC 發明了2,我們進入知識經濟的數位時代,生產機具變便宜,工業生產比重降低,「資本」的重要性被「腦力」取代,許多人成為腦力工作者,所謂公司就是大家一起坐在辦公桌前打電腦,既然「人 + 電腦」就有生產力,那我一個人用電腦也有生產力啊!感謝 Notebook,我們帶電腦去星巴克(海灘、山上、清邁…)都能工作,懂得把自己知識打包成完整的產品/服務的人一躍成為令人羨慕的數位遊牧民族,他們找到自己興趣和市場需求之間的平衡點。

AI 時代個性主導機器

AI帶來新時代,數位時代的典範被顛覆了。

從前,最有競爭力的人就是那種擁有最強的「普遍能力」的人,每個人都考 8 科,但你的 8 科比別人的分數都高,這樣的人能進入建中/北一女、台清交,你的起點特別高,一輩子都在走快速通道 (fast path)。

現在則不同了,就算你很努力,你的「普遍能力」也只能到 AI 的起點,你很拼拿到的別人只要打開 ChatGPT 就有了,一點也不稀奇。未來需要的是 AI 沒有的,就是你的獨特性3,偏偏這是台灣教育最不擅長的。

後工業革命時代如果畢業生有數十個方向可選擇,數位時代可能增加到幾萬個,而 AI 時代有多少種呢?無限。

如果你學會根據自己獨特的興趣與能力找到市場的本事,興趣與收入就不是互斥選項,就是你的「 人生PMF 」,但如何從無數選項中找到合適你的那「一格」呢,別擔心,有人歸納出方法了。

精實創業(Lean Startup),找到 人生PMF 千錘百鍊的方法

《精實創業》(The Lean Startup)這本書由 Eric Ries 所著,是矽谷最具影響力的商業書籍之一。這本書改變了許多企業和創業家的思維方式,它提倡透過小規模的快速實驗與市場驗證,有效降低創業風險,快速找到適合市場需求的產品與服務。

MVP:最小可行產品

最小可行產品(MVP)的概念就是以最少的資源、最短的時間,推出一個足以讓使用者或市場回饋的版本。透過 MVP,可以快速驗證市場對產品的反應,避免過多資源投入尚未驗證的想法。

舉例來說,假如要開發一台垂直起降的隱形戰機,從前至少會做出一個縮小模型,但 MVP 則是拆成很多個小假設,例如:

- 特殊塗料可以讓金屬材料縮小在雷達的反應:不需做出飛機,只需測試塗了特殊塗料的金屬確實縮小雷達光點。

- 特殊設計可以讓飛機達到垂直起降:不需做出飛機,只需測試新設計能夠負載多少重量。

MVP 的「最小」,是跟傳統相比,每次驗證一個假設,成本更低,更不容易被其它因素影響。

MVP 的觀念其實有些抽象,請參考拙文《聰明人的人生目標達成法| MVP 最簡可行產品》。

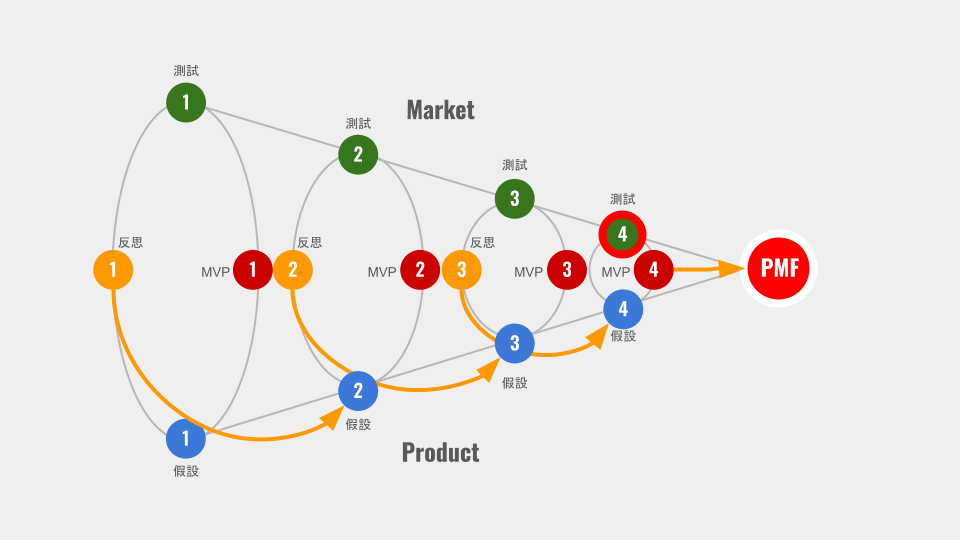

迭代:失敗為成功之母

迭代則是 MVP 的下一步。把 MVP 提供給目標市場客戶測試,就能獲得真實市場的回饋,再根據收集到的資訊調整與修正產品,再次推出新的版本,每一輪從假設、MVP、測試、修正這個 PDCA (計劃 Plan ⇒ 實踐 Do ⇒ 檢討 Check ⇒ 修正 Act) 的循環叫做一次「迭代」。

透過不斷迭代,產品逐步貼近市場需求,直到找到最佳的 PMF 狀態。

我覺得身為家長最想讓孩子學會迭代的精神,孩子未來會遇到很多阻礙和失敗,有人沮喪,有人奮起,我們都希望孩子遇到困難時不要一蹶不振,而是克服困難提升自己。PDCA 迭代的精神是「每次失敗讓我更逼近成功」,越挫越勇,但說來容易做來難,如果孩子一直有父母幫他安排道路和解決問題,相信當他到真實世界碰到問題時可能是他人生第一次受挫,那他很容易崩潰4,所以 PDCA 迭代這麼簡單,但要從小一次一次的練習,直到他擁有「學來的樂觀」。

總結 Lean Startup

本節圖片是我想盡辦法整理起來的,你一定要看看。

研究 Lean Startup 的相關觀念時,會發現它由美國管理學者戴明帶到日本企業,而豐田汽車成為佼佼者,豐田方法很久以前被寫成一本書叫做《改善》(Kaizen) 的著作,這方法產生 Lean Startup,又影響專案管理形成「敏捷開發」 (Agile) 的革命性方法,也因此有人專門講 MVP,有人專門講迭代,有人專門講專用管理工具 Kanban,而講這些又不能不提及《假設思考》。

很凌亂吧?研究時會覺得這個跟那個有點像,這個與那個的差異是什麼?我讀完且實踐發現,實際上是同一個精神被應用在不同領域時產生不同名詞,於是我把它們整理成上圖,幾乎所有觀念都在一張圖裡了,其實我不知道為什麼從前沒有這一張圖說明各種名詞之間的關係。

你可發現每圈就是一次「迭代」,隨着迭代,產品和市場的距離越來越近,直到達成 PMF。迭代在 Lean Startup 是:「假設、MVP、投入市場測試、反思」,而豐田方法的 PDCA 迭代,換成「計劃、執行、反思、修正」,前一輪的修正就成為下一輪的假設。

是不是差不多?重點是把產品和市場難以 fit 的不確定性藉由實驗一次次逼近到成功。

因為自己對這觀念的逐漸理解,所以總結出這張圖,希望對你有用,不要跑冤枉路。

如何用 Lean Startup 的學習探索框架達成 人生PMF

理論說完了,還是有些迷糊,到底要怎麼用在我的生活呢?

如果你是個上班族想要轉換道路

我有位朋友是位鋼琴老師,但她熱愛美食,學了美食攝影,在社群分享烹飪的美照,獲得許多好評與訂單。於是她用空閒時間備料、試菜、包裝,將這段體驗當成一個小規模實驗,結果證明這條路在市場上是可行的。

但真正接單後,發現餐飲業的節奏、體力消耗與生活型態並不適合她。這雖然是一個「成功的 MVP」,但她最終選擇不繼續走下去。

Lean Startup 在企業和個人有一些不同,對新創公司來說,只要驗證市場接受你就好了,如果實行過程困難,對企業是好事,他們可以聘更多人來解決困難,對競爭者來說,這就是它的「護城河」,把生意牢牢掌握在手中。

不過我們無法聘其他的人過我的人生,所以 Lean startup 也讓我們測試「我是否接受這條路」,太多事情做起來卻不如想像美好,給自己一個機會知道你願意為了理想做到什麼程度,就讓我們叫它 PDF (產品/耐力適配 Product- Duribility Fit) 吧!

如果你是個學生

學生的問題通常不是「我沒有資源做我想做的事」,而是「我不曉得我想做什麼事」。

我不知道我想做什麼事

上班族一陣子,我們會開始想像理想生活,但教育體系很少讓學生有機會了解自己,很多人到大學甚至出社會才開始摸索,也就是說,就算有資源你都不知道要努力什麼!根本從未想透過。

我覺得是因為「沒見識」,人類生來未被賦予使命,我們是從接觸到的找到產生化學變化的方向,所以見識,就是你接觸了什麼非常重要。

學生們過着封閉的生活,他們所知就是學校傳播的一切,要讀好書就沒時間多看多聽,結果是不知道要嘗試什麼。最近調查學生的未來志向,一大堆要當網紅、偶像…,為什麼每個人都想走這行?因為他們群體間只看到這些啊!5

這時,不妨多試試各種方向,就算是模仿別人也沒關係,先從別人的作品開始仿寫、仿拍、仿設計,利用手邊的手機和電腦,試著經營社群、剪影片、寫網站、畫漫畫……任何事都可以是你的 MVP。

每一次嘗試都是一次對自己與市場的提問,每一次回饋都是一次學習的機會,如果原本有 3 個方向,經過小測試刪掉 2 個,那剩下的一個就讓你毫無疑問了,確定的感覺很棒的。

很多外國人會給自己一段「Gap year」,比如大二或大三休學到台灣教英文,嘗試自己從來不會碰到的生活,多看多聽,找到想努力的方向,對他們來說,這事重要到值得休息一年仔細思考。

我沒時間做我想做的事

學生的另一個困擾是:越高年級課業越重,你不禁呼喊「我根本沒有時間做自己想做的事啊!」

沒錯,因為你花了很多時間想把學校那些制式課程做到更好。研究國民教育的歷史,就會發現現代教育的起源有幾個說法:

- 工業革命後,國家為了供應工廠能識字操作機器的工人而辦教育消除文盲;

- 大英帝國為了培育全球殖民地的官僚而辦理教育達成統治;

- 普魯士(德國)這個當時新建的國家要讓人民有向心力而辦教育。

不管是要培養工人、培養公務員,或是培養認同國家的公民,都是為了讓人產生「共通性」,這是爲什麼學校很像工廠,每天同一時間到校,聽鈴聲上一樣的課程,考一樣的考試,達到某分數就通過品管可以「交貨」!我們都是個罐頭,每年從罐頭工廠中產出,教育鼓勵你跟別人一樣,鼓勵你把它想餵你的內容背熟,擁有「普遍能力」。

請記住,你投資大量時間讀書考高分獲得的「普遍能力」,它原本的功能只是讓我們「不是文盲」,這點知識在博學的 AI 面前當然只是廢渣,它能輕易做得更好,既然打開 ChatGPT 就能免費獲得,為何要浪費時間重複演練呢?這時代,共通性不重要,個性才重要,因為那是 AI 沒有的。

身為學生或家長,每個人擁有的時間是相同的,當學校課業和個人專案爭奪有限時間時,不可能雙贏,請思考你打算如何分配事情的先後順序:

- 你要:投資大量時間在學校內容成為「一般人」(不是文盲)

- 還是:投資更多時間找到「我」呢?

這個時代,AI 在短短幾年已經學完人間所有知識,未來還沒發展出來的知識還是靠人創作,人腦是最珍貴的礦藏。不過要讓大腦中有足夠的礦藏存量值得挖掘,靠「我不是文盲」是不行的,要是「我的想法很不同」才行!

找回「我」

Lean Startup 就像學騎腳踏車或寫論文一樣,透過不斷嘗試與修正,逐漸找到前進的方法。這樣的探索方式非常自然,每個人都是透過這種方式學習各種新技能,這本書則清晰分解成框架讓你有步驟地操作。

現代家長會讓孩子上許多才藝班,但我認為 Lean Startup 才是這時代最重要的才藝。這麼重要的框架不是應該從學校學到嗎?不過你懂的,教育單位一向是動作最慢的,就算在變動非常快的外界環境下,它還是緩步前進,沒有發現它的過時會讓一代人失去競爭力。

讓我們自力救濟,家長、學生與個人,試着刻意學習、創造 Lean Startup 的環境,每個人的「我」被壓抑太久了,現在是找回他的時候了。

【附註】

- 早期開工廠的多半是封建時代的地主、貴族,他們的財富從土地轉換到工廠,繼續富裕下去。重資本表示原本土地比人重要,後來機器比人重要,平民的福利不會提升,平民原只是土地的附屬品—-佃農,工業時代的平民成了機器的附屬品—-工人。 ↩︎

- 「軟體吞噬一切」這句話是軟體把物理世界抽象化了,原本印製考卷老師要刻鋼板油印,電腦讓老師只要用 Word 打一打發給影印店叫他印出來,老師就算不能去星巴克工作,也能在辦公桌打字就好,不用手沾油墨。當生產設施成本極度降低,能設計、操作產品的人就重要了。舉例來說,早期一台電影攝影機動輒2000萬台幣,攝影師的價值不一定高過攝影機,現在手機就能拍電影時,能用廉價設備拍出傑作的攝影師就珍貴了。 ↩︎

- 最早蒸汽機代替人手大量生產,機具貴,人無知識只是機器的附件;數位時代,機器便宜,但需要人操作機器提供產品/服務,因此每個人要有大部分共通的基礎知識,才能溝通、能合作;AI 時代,聰明的機器(AI)會操作不聰明的機器,它們自己就可以產生產品/服務,這時合作的需求降低,反而需要不同的觀點想出從前沒有的產品/服務,所以個性比共通性更重要。 ↩︎

- 如果你身為主管,可能會發現名校學生聰明絕頂但抗壓性弱,至少到現在,名校多半是一路讀書讀得好,被呵護的好學生,他們很少有受挫經驗,不曾對自己的人生迭代過,反而辛苦出身的員工受挫能力強,在強力競爭下能存活,他們見慣了挫折,發展出了抵抗挫折的本事。 ↩︎

- 如何讓孩子看到社會中的各種角色?孩子們會被帶去看職業學校,但那些科別也只是部分,世界比這個大多了,說不定家長們組合在一起,把「認識XX職業」變成體驗課程,讓他們隨手可得呢? ↩︎