2025/10/6,OpenAI 推出「Agent Builder」新功能,像 n8n 有類似的圖形界面,在每週都有不同 AI 技術推出的現在,企業主為何要用 low-code 工具?如何規劃 數位轉型 策略?要用新的還是成熟技術?這裡是我教學和顧問的經驗談。

本文目錄

數位化 擋住了 數位轉型 ?

我在擔任 AI 講師及進入企業輔導數位轉型時,我發現企業主多半早就投入資源,可惜他們當時為「數位化」所購買的設備都由系統銷售方推薦,因為種種原因無法客製化,買來發現不好用,最後要「數位轉型」時,反而卡在這些舊系統上,是早投入反而沒有益處嗎?

數位化 和 數位轉型 比一比

「數位轉型」這個詞常迷惑人,因為它跟「數位化」感覺很像。

數位化是「把手工流程改用電腦」

「數位化」是說在電腦發明到普及過程中,原本的填寫表單、層層簽署、紙筆繪圖… 轉為在電腦中作業。

比如企業老闆說,我導入掃描機,現在公司無紙化。我導入 CAD,外形設計到模具開發都用傳送檔案不用紙張… 這就是數位化,雖然導入電腦,流程大致相同。

數位轉型是「用科技重新設計企業」

而「數位轉型」則是「用科技重新設計企業」,這詞並不新,先前就有各種各樣理論要把組織、設備這樣那樣地調整,很爭議且不易達成,而 AI 出現後就大幅改變了,因為現在是「用 AI 重塑企業」。

讓我們疑惑的是,兩者都有「數位」啊!但它倆的差異其實不是「數位」而是「轉型」,因為 AI 出現,從前是「要/不要」數位轉型,現在是「更早/更晚」數位轉型,沒有不進行的選項,選不做數位轉型的答案,相當於選擇把公司拉下鐵門。

為何不好用?因為你放棄主控

不管你花多少錢導入世界級顧問公司來幫你設計流程,你一定是最瞭解你企業的人,外來者就算有經驗、花多少時間寫報告,都難保合用。

中小企業不可能請麥肯錫吧!所以你購買設備時諮詢對象可能是系統公司派來的窗口,就算找來 Pre-sales,終歸你接觸的是想賣你設備的人,而不是想幫你企業成長的人。

台灣很多代工企業,品牌方交給幾家代工廠,設立驗收標準,刻意扶植幾家競爭,由於無法掌控市場,研發創新系統的誘因小,找到賣方買來足以生產的系統,讓我儘快獲利才是。

不只代工廠,許多企業在做一樣的事,電信商、銀行、加盟主… 都是買固定生產機具,去產出固定的產品或服務,這是把你的生財系統的主控權交在別人手中。

但矽谷軟體公司卻非如此,就算科技含量不高,他還是會自行開發「生產機具」,就算是組裝,都要灌注經營思維。

- Airbnb 這個美國上市的「民宿旅客轉介平台」可讓房東招租、房客訂購、協助支付,與幾十年前台灣的「崔媽媽租屋平台」相去不遠,沒什麼高科技。

- Uber 是美國上市的「計程車叫車平台」,從旅客 App 接案,用司機 App 通知司機,技術跟 55688 的電話叫車如出一轍。

但台灣中小企業跟軟體公司的差別是,機器看得很重,卻沒把軟體規劃當成企業一環,所以公司沒有專人主導,買進各種不相容的軟體。

我在諮詢時想「當初到底是用什麼想法買進那些系統呢?」,矽谷新創把自己當作一個「服務」,如果代工企業也把自己當作是個服務,例如我是個「產生 iPhone 手機殼的服務」,那你就有個全局,你買進設備、系統只是在完整當初的佈局,因為你是這部片的「導演」,就算買來不同品牌設備組合,你會站在它之上自己開發、銜接,最後要產出導演想要的成果。

讓別人來主控,就像是你是個小導演請到一位大明星,他一來就指手畫腳,最後電影拍成大明星想要的樣子。

朋友說他們公司的某技術賣給臺積電,我說「哇!那是拿來做什麼用?」,朋友說「我不知道,他們買回去自己開發」,這就是組合自己企業的態度,而不是交給供應商,如果按照大明星的意見把電影搞砸了,還是丟你導演的臉。

主控 數位轉型 成本降低了

你會說,臺積電當然自己主導啊!但我們這種中小企業連管電腦的人都沒有,怎麼可能有技術去主控數位轉型?我們只能拜託供應商幫我們修改,但有時候他們連收費都不願意改。

你是對的,比如說我買了 2 套不合用的軟體,我能自己把它們串接起來嗎?

從前,Python 被叫做「粘膠語言」,是因為它語法(相較)簡單,有非常多軟硬體都為它開發程式庫,就可以用它把兩套異質系統「粘」起來。

但雖說語法較簡單,只要談到寫程式,對大部分不開發軟體的公司來說都很困難。

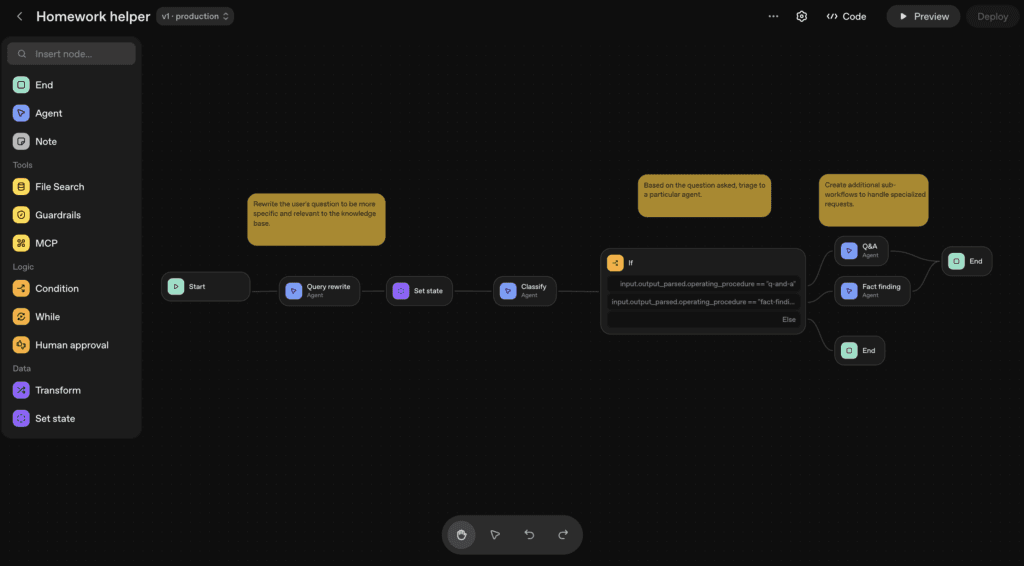

所以看到 OpenAI 提出了 Agent Builder 這個 Low-code 工具是很高興的,你不怕叫 AI 寫程式吧?那主控數位轉型的成本就降低了,你只要有

- 主控想法

- 滑鼠拖拖拉拉

- 叫 AI 寫一點點程式即可。

OpenAI Agent Builder 剛入場可能還不完善,但先前的 n8n, Make 等平台早就做到這些了,這些 low-code 平台,你如果要用它來建一套完整的 ERP 很不容易,但用它把兩套異質系統「粘」起來卻非常拿手,要說它們是為了中小企業開發真不為過。

所以我常跟學生說,Python 是工程師的粘膠,而 n8n 是非技術背景你我的「粘膠」,它整合的服務超多,又不用寫一行程式碼。除此之外還是「萬用遙控器」,用 n8n 剪接影片?不是不行但不擅長,如果用 n8n 呼叫來啓動某個剪接軟體就很合適。

現在,中小企業可以像臺積電一樣主控數位轉型,而且不需要聘請技術高手。

數位轉型 前進幾步走

那我如何設定策略?

AI 數位轉型是必須,但太早投入怕走錯路,對企業來說,先擁有主控力,你的企業就是個產品,你要怎麼設計?

考慮共用性

這是避免做白工的關鍵。

Mac 電腦已內建 Automator,微軟 Office 內建 Power Automate,OpenAI 推 Agent Builder,這些品牌自推技術,通常禁止對手進入,就算大方歡迎競爭對手,對手會警惕而不好好合作。

史上有許多失敗的獨家配方:

- SONY 全盛時期推的 Memory Stick 被通用記憶卡打敗了

- SONY 的 Beta 錄影帶被通用 VHS 取代了

- Apple 全盛時期的 Lightning 接口被 USB Type C 取代了

所有制霸企業都會走向封閉之路,但除非持續制霸,最終都會被挑戰。

這時開源的 n8n 就很有優勢,企業用 n8n 跟寫 Python 一樣不會被原廠控制(Python 根本沒原廠),且原廠是靠開放得以與霸權競爭,隨着進步反而更開放,這讓小缺點可忍受。

假設 n8n 效能比不上 Mac Automator,但以現在硬體加快及跌價的速度,效能比起開放就不這麼重要了,買更強的主機就好了啊!

新工具是否開放

「共用性」是在一套工具裡包容各家技術,避免投入後發現接新軟體要想各種手段很晦氣;而這裏的「開放」是說在不同套工具之間,它是否可以「呼叫別人」(把別人變成它的一部分)和「被別人呼叫」(它可以變成別人的一部分)。

如果你用 n8n 設計了 100 個工作流,你的企業現在很依賴它,有一天,有套壓倒性的強大工具 ABC 問世了,但先前用 n8n 建立的那 100 個工作流會變成孤兒嗎?

不會的,因為 n8n 內建 API,任何新工具都可以呼叫它,現在建立的工作流未來可以繼續使用。

反過來,它也要可以呼叫別人。

假設你未來要轉向 ABC 新技術,當然現在 ABC 還不存在,當然就沒有串接 ABC 的節點怎麼辦?

你可以自己建立「社群節點」,不論是 ABC 公司提供,或是自己叫 AI 幫你 vibe coding 一個「ABC 節點」都不難,不需付費用或跟任何人申請,就可在 n8n 裡拖拉 ABC 社群節點來串接。

所以舊的 n8n 工作流和新的 ABC 工作流可以無縫串接。

持續觀察所有新工具

前面講到很多 n8n,不是因為我是 n8n 講師,刻意排除其他技術,只是因為在策略上,n8n 有最優設定,但是 AI 進步飛快,要持續觀察、認識每個工具的優缺點,千萬不要成為單一技術的擁躉。

幾年前 Tesla 制霸時,新進投資人都不信它股價會跌,事實證明每個霸主都會更替,千萬別放感情。

但你熟悉了 n8n(或另一套 Low-code 工具),其他所有工具用起來都大同小異,只要很短時間就能上手,就算整個換掉,企業設計及流程基本不變,為了它訓練的人才還是可以在新環境工作。

我合作過的科班出身工程師,在學校總會學各種程式語言,給他們帶來的優勢是,他學新語言只需要幾天就能上手。而我發現學了一種 low-code 工具後,你也會有這種靈活切換的能力,所以無論如何,先熟悉一種吧!

第一套 Low-code 工具功能完整,未來轉換成本更低,我曾意外學了困難的 Java(痛苦),後來轉換人性化的 Python 時覺得舒暢,因為後者的觀念前者都有,可用學過的觀念加速學習。所以 Low-code 學 n8n 好,因為它功能非常完整,Make 也算完整,但 Zapier 這類刻意簡化的,對你沒幫助。

還不知道 n8n 時,我先認識了 Make,在完成 Make 所有的課程結業、獲得證照後,發現 n8n 的競爭策略讓 Make 不管是成本、功能、未來發展都沒有競爭力了,就轉換到 n8n,這個轉換花了多久呢?

大約 2 小時!

總歸一句,學一個 low-code 的 AI Agent 建立工具並不難,它並非 AI 模型,但中小企業主或決策者,建議你投入幾天時間「略懂」一種,至少你具有 AI 用什麼原理幫企業進行數位轉型的常識,至少就掌握擔任你家系統的導演(主控者)能力!